Le livre de Rozenn Milin est une réflexion poignante sur la manière dont les politiques linguistiques ont marqué les communautés, réduisant à néant des siècles de transmission orale et culturelle. "La honte et le châtiment" pousse le lecteur à réfléchir à l'impact de la perte de la langue, non seulement sur l'identité, mais aussi sur les racines et l'histoire des peuples.

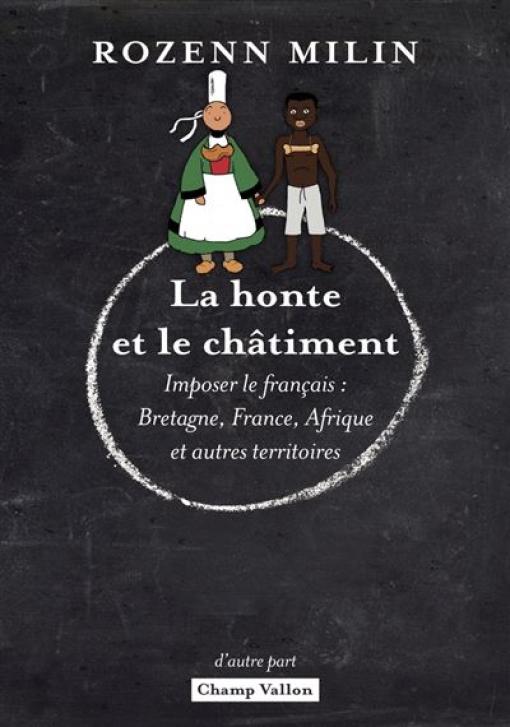

Sorti le 7 mars 2025, La honte et le châtiment de Rozenn Milin explore l'histoire dramatique du recul de la langue bretonne, un sujet crucial pour la Bretagne, à la lumière des politiques de l'État central, qui, au nom de l'unité du pays a voulu imposer le francais non seulement comme langue commune mais aussi comme langue unique. Rozenn Milin, à travers ce livre, met en lumière l’un des bouleversements les plus significatifs de Basse-Bretagne : le changement de langue. Encore parlée par un million de personnes en 1950, la langue bretonne a progressivement disparu au fil du temps et des politiques de francisation. Il ne reste plus que 107 000 locuteurs en 2025.

382 pages. Edition Champ Vallon. 25 euros

382 pages. Edition Champ Vallon. 25 eurosBasé sur sa thèse Du sabot au crâne de singe : histoire, modalités et conséquences de l'imposition d'une langue dominante : Bretagne, Sénégal et autres territoires (2022), ce livre ne se contente pas de relater les faits historiques. Rozenn Milin s'appuie sur des témoignages collectés en Bretagne et en Afrique subsaharienne pour examiner l’impact de la francisation sur les populations bretonnes, mais aussi sur d'autres sociétés confrontées à la domination de la langue française. Milin a rassemblé 700 témoignages entre Bretagne et Sénégal. Elle montre aussi qu'il y a bien eu de la part de l'État, la volonté de faire disparaitre des langues comme le breton. Elle cite de nombreux rapports et décrets qui font état de l'ambition d'éliminer toutes les langues autres que le français.

L'humiliation comme moyen de coercition

L’auteure analyse le rôle crucial joué par l’école et les méthodes imposées pour effacer les langues parlées au sein du territoire de la République ou de l'empire au profit du français. Si la violence a été utilisée, ce sont surtout les humiliations qui étaient la norme pour ceux qui parlaient une autre langue que la langue du pouvoir central ou du colonisateur. Le lupus, l'asinus en Allemagne, le sigmun des jésuites partout en Europe, le symbole sous la 3e République, l'anilo en Espagne, le welsh not au Pays de Galles, la tessera en Écosse, le tally sick en Irlande, le hōgen fuda qu Japon et la vache en France ou ar vuoc'h en basse Bretagne. Le symbole est un objet que l'on doit porter autour du cou si on est surpris à parler la langue interdite. En Bretagne ce fut souvent un morceau de sabot ou un morceau de bois comme dans les colonies africaines où l'os pouvait aussi être un morceau de crâne d'un petit animal ou même d'un singe. Le porteur du symbole le passait autour du cou de quiquonque il surprenait parler l'idiome local. A la fin de la journée le dernier déteneur était sévèrement puni.L'école a été l'outil qui a permis, non seulement d'imposer le français à tous, mais également d'éliminer progressivement la langue bretonne, et plus largement les langues régionales, conformément aux souhaits formulés à de nombreuses reprises par les représentants de l'État. Le déclin du breton n'est donc pas un simple aléa de l'histoire, une sorte de dégat collatéral de l'adaptation de la région à la modernité. - Rozenn MilinLe livre de Rozenn Milin est une réflexion poignante, résultat de 10 années d'enquêtes et de recherches sur la manière dont les politiques linguistiques ont marqué les communautés, réduisant à néant des siècles de transmission orale et culturelle. La honte et le châtiment pousse le lecteur à réfléchir à l'impact de la perte de la langue, non seulement sur l'identité, mais aussi sur les racines et l'histoire des peuples.

Rencontre avec l'auteure

Rozenn Milin sera à la librairie Aire de Broca à Pont-l'Abbé demain à 15 heures, samedi 15 mars, pour y présenter son livre, une occasion unique de rencontrer l'auteure et de découvrir son travail sur l'histoire et la mémoire de la langue bretonne.De plus, elle sera à la salle Arpège dimanche 16 mars à 16 heures pour une conférence en breton, avec une traduction disponible si vous réservez un casque. Les réservations peuvent être faites au 02 98 91 89 32.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent comprendre les enjeux actuels de la langue bretonne et son histoire profonde.

Commentaires (6)

Il y avait 40 casques de traduction simultanée (assurée par P. An Habask) et ils avaient tous été réservés.

Espérons que de plus en plus de réunions publiques vont être tenues en breton.

.

Saisissant l’occasion, sachant qu’il existe de très nombreuses langues vernaculaires en Afrique, et m’appuyant sur mon expérience bretonne, je leur fais part de mon point de vue au sujet de la pluralité des langues sur un territoire donné, leur indiquant combien il était important de sauvegarder les langues autochtones.

.

Tâche qui paraît d’autant plus facilement atteignable que les pays d’Afrique (comme le Sénégal ?) n’ont pas - à priori – de gouvernement foncièrement jacobin à l’œuvre. Il s’agirait donc d’user d’une liberté non-entravée objectivement, sinon par des a-priori culturels négatifs et par l’ignorance.

.

La question sur laquelle je m’aventurais brièvement à attirer leur attention était claire : sauvegarder les langues natives est parfaitement compatible, et même souhaitable, avec l’entrée d’un pays dans la modernité (économique, etc...). C’est aussi un signe légitime de modernité.

.

Je n’ai pas eu le sentiment d’avoir été compris. Mais qui sait ?

.

Bezañ selaouet e-doare dereat zo un dra, bezañ komprenet zo un afer all a lavarfen diwar-benn ar prantadig-se ! Mes piv oar ?

Comme elle le dit ( le Télégramme du 22 mars ) d'ici 20 ans il ne restera peut-être que 50 000 locuteurs en breton.Effectivement la différence avec le pays de Galles,c'est que l'on peut vivre en langue galloise toute sa vie,sans difficulté.Un tout petit exemple :

lorsque l'on regarde les matches de rugby de l'équipe galloise, à Cardiff, les panneaux lumineux affichent des annonces bilingues en anglais et gallois.

Ce livre doit être très intéressant. Mon père né en 1924 a connu l'interdiction de parler breton à l'école. Il a défendu sa langue maternelle toute sa vie. Et à écrit 2 livres en breton sur sa vie que j'aimerais faire traduire. Connaitriez vous quelqu'un qui pourrait les traduire marplij ?

Trugarez