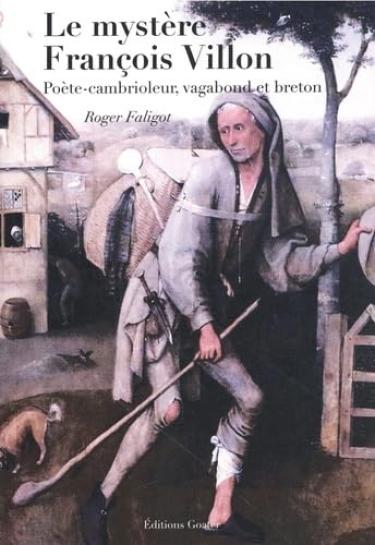

Roger Faligot présente son livre « Le mystère François Villon

Réalisation : ABP – 236 vues

Café littéraire au festival du livre en Bretagne 2025 à Carhaix

Et si François Villon n’était pas seulement « le poète parisien » que la tradition a figé, mais un Breton, parlant les langues du seuil — gallo, bretonismes, jargons de métiers — et aimanté par les réseaux bretons qui innervent le XVe siècle ? Parti des mots gallos dans la poésie de Villon, Roger Faligot enquête sur les textes et le terrain : les origines de Villon se liraient en Haute-Bretagne.

Faligot arrive à Villon par la poésie — « entrée par le poème » n’est pas qu’un goût : elle conditionne la méthode. Le livre prend au sérieux la matérialité des textes (manuscrits, variantes, modernisations), réévalue les pièces en jargon à l’aune d’un lexique gallo documenté, et suit la trajectoire d’un étudiant brillant devenu « il y a des mots gallo et il y a des mots d’origine bretonne dans l’œuvre de François Villon ». Faligot replace ces traces dans un Paris polyglotte où l’argot dit les métiers, où les collèges bretons (Tréguier, Léon, Cornouaille) alimentent le Quartier latin, et où l’oreille de Villon se forme au milieu d’un brouhaha de langues. Loin d’un détail folklorique, ces gallo-bretonismes servent de clé pour rouvrir des passages réputés opaques, jusqu’aux « lissera » plus tard pour arrimer Villon à un récit national.

Éditions Goater • 280 p. • 20 € • 19/09/2025 • ISBN 978-2-38367-089-6.

Éditions Goater • 280 p. • 20 € • 19/09/2025 • ISBN 978-2-38367-089-6.La Bretagne n’est pas qu’un réservoir de mots : c’est un paysage d’étapes, de pèlerinages, de papiers et de bibliothèques. Faligot exhume ainsi la piste de Saint-Julien-de-Vouvant, grand pèlerinage médiéval où convergent Normands, Manceaux, Angevins et Bretons — un lieu-ressource qui pourrait expliquer des échappées de Villon vers l’Ouest, entre disparition, renommée et besoin de se fondre dans la foule. La thèse est servie par une sensibilité au document : consultation des manuscrits « Gallica ne donne ni l’odeur ni la texture », et découverte, au fil des filigranes et des provenances, de liens bretons sous-estimés dans l’histoire éditoriale de l'oeuvre de Villon.

Villon, maître ès arts tonsuré, protégé du for ecclésiastique, traverse une capitale où les justices s’affrontent, les grèves d’étudiants grondent, les étuves et les bordels bruissent — autant de milieux qui lui donnent un matériau lexical et un théâtre d’ombres. Faligot montre comment cette vie heurtée fait système avec l’art de la « je » au nom des autres, jusqu’au sommet de la Ballade des pendus, où la voix du gibet devient universelle. Dans le même mouvement, les « Claquin ») ne relèvent pas de l’ornement : ils localisent Villon dans un imaginaire où la Bretagne et l’Écosse s'inscrivent dans son imaginaire.

L’un des grands mérites du livre est d’historiser la réception. On est au passage du manuscrit à l’imprimé — moulins à papier, premiers ateliers, circulation de « feuilles volantes » — jusqu’aux modernisations de Marot. Faligot raconte comment s’est construit un Villon « français » au prix d’un appauvrissement de sa pluralité. En redonnant sa place au gallo comme clé d’intelligibilité, Faligot défrancise Villon : il le rapproche des lecteurs d’aujourd’hui, dans une Bretagne où la pluralité linguistique n’a rien d’exotique. Un livre-enquête généreux, qui ramène l’Ouest et ses langues dans l’atelier d’un poète trop « parisianisé » par des siècles d’édition. On discutera — c’est la règle du jeu — la portée ontologique de la thèse (« Villon breton »), mais on referme l’ouvrage avec un jeu de clés critique et joyeux : des poèmes s’éclairent, des lieux se densifient, des manuscrits reprennent odeur et couleur. Pour les lecteurs d’ABP, pour les lycéens, pour les bretonnants et pour tous les curieux de poésie, c’est une invitation à relire Villon à hauteur de la Bretagne, sans perdre de vue la mêlée linguistique d’une époque où seule une minorité — souvent estimée autour de 10 % — parlait le dialecte francilien appelé à devenir « le » français.

Sur l’auteur

Né en 1952, Roger Faligot est journaliste et écrivain d’investigation. Il débute en 1973 en Irlande, couvrant les Troubles, avant de devenir reporter indépendant pour des médias français et étrangers. Auteur de plus d’une trentaine d’ouvrages, il s’est imposé comme spécialiste des services de renseignement (français, européens, asiatiques), tout en gardant un fil breton et celtique dans son œuvre. Correspondant du weekly The European dans les années 1990, il a présidé l’Association des journalistes bretons et des pays celtiques de 1993 à 2000. Il se définit volontiers comme un « historien d’investigation », installé de longue date dans le pays brestois.

Commentaires (1)